ЖржиЬєеНЃЌаТФмдДЦћГЕВњвЕашНјвЛВНгХЛЏНсЙЙ

ЁЁЁЁздвпЧщБЌЗЂвдРДЃЌаТФмдДЦћГЕВњвЕШЋУцЪмЕНГхЛїЃЌШЋВњвЕСДОљДцдкЬєеНЃЌЮДРДашНјвЛВНгХЛЏВњвЕНсЙЙЁЃ

ЁЁЁЁвЛЁЂЫЋжигАЯьЃЌЕМжТаТФмдДЦћГЕЯњСПЯТЬН

ЁЁЁЁ2015ФъжС2019ФъМфЃЌжаЙњаТФмдДЦћГЕ5ФъМфФъОљИДКЯдіГЄТЪНќ130%ЃЌдЖдЖГЌГіЭЌЦкЪРНч18%ЕФЦНОљЫЎЦНЁЃЕЋзд2019ФъЕиВЙЭЫЦТжЎКѓЃЌаТФмдДВњЯњПЊЪМГЪЯТЛЌЬЌЪЦЃЌ2020ФъаТФмдДГЫгУГЕЪмВЙЬљЭЫЦТгАЯьгыаТЙквпЧщГхЛїНЯДѓЃЌаТФмдДГЫгУГЕЭЌБШдіЫйНќЮхФъРДЪзДЮЕЭгкГЫгУГЕЪаГЁећЬхдіЫйЁЃЫфШЛФПЧАДІгкж№ВНЛжИДЦкЃЌЕЋЮДМћУїЯдКУзЊЁЃ

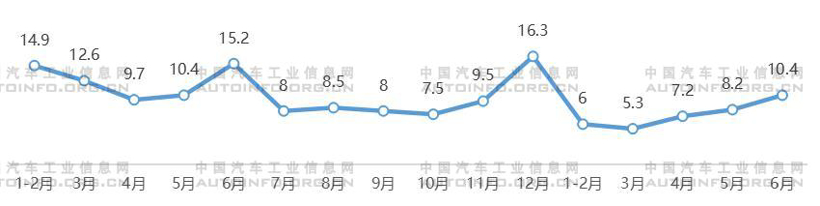

ЁЁЁЁ2019-2020ФъЮвЙњаТФмдДЦћГЕЯњСПзпЪЦЧщПіЃЈЭђСОЃЉ

ЁЁЁЁ2019ФъвдЧАЃЌЮвЙњаТФмдДЪаГЁШдДІдкеўВпЧ§ЖЏЯТЃЌУПДЮЯњСПГхСПОљЪЧВЙЬљЭЫЦТЧАЯІЁЃ2020Фъ4дТЃЌЙњФкаТФмдДЦћГЕЙКжУВЙЬљКЭУтеїГЕСОЙКжУЫАеўВпбгГЄ2ФъЃЌЖдаТФмдДЪаГЁЯњЪлРЖЏзїгУгаЯоЃЌЯТАыФъаТФмдДВњвЕЗЂеЙШдНЋУцСйОоДѓПМбщЁЃ

ЁЁЁЁЬєеНвЛЃКаТФмдДЦћГЕбаЗЂГЩБОИпЃЌГЕЦѓЪЕФбгЏРћ

ЁЁЁЁДг2019ФъЙњФкЩЯЪаГЕЦѓЕФВЦБЈЪ§ОнРДПДЃЌдкаТФмдДСьгђЭЖШыНЯЖрЕФМЊРћЦћГЕЁЂББОЉЦћГЕКЭБШбЧЕЯРћШѓГіЯжСЫДѓЗљЯТЛЌЃЌБШбЧЕЯРћШѓНќКѕМѕЩйвЛАыЃЌВПЗжаТЪЦСІГЕЦѓ2019ФъгЩгкбаЗЂЭЖШыЙ§ИпЃЌШЋФъШыВЛЗѓГіЁЃ

ЁЁЁЁЩЯЪіГЕЦѓжаЃЌдкаТФмдДСьгђЭЖШыНЯЖрЕФМЊРћЦћГЕЁЂББОЉЦћГЕКЭБШбЧЕЯРћШѓГіЯжСЫДѓЗљЯТЛЌЃЌБШбЧЕЯРћШѓНќКѕМѕЩйвЛАыЁЃБШбЧЕЯЗНУцБэЪОЃЌжївЊЪЧаавЕЁЂеўВпБфЛЏМАБОЦкбаЗЂЗбгУЩЯЩ§гАЯьЫљжТЁЃ

ЁЁЁЁаТЪЦСІГЕЦѓжаЃЌЮЕРД2019ШЋФъУЋРћТЪЮЊ-15.3%ЃЌЭЌБШЯТНЕ10.1%ЁЃЮЕРДаћВМЪЕЯж2020ФъЕкЖўМОЖШУЋРћТЪзЊе§ЃЌФъЕзУЋРћТЪДяЕНЖўЮЛЪ§ЕФФПБъЁЃ

ЁЁЁЁЬєеНЖўЃКЖЏСІЕчГиЛиЪеаЮЪЦбЯОўЃЌЛиЪеЬхЯЕгаД§ДюНЈ

ЁЁЁЁ2020ФъвдРДЃЌЖЏСІЕчГиВњвЕЛиЪеКЭЬнДЮРћгУЪаГЁНЋДѓЗљдіГЄЃЌМДНЋГЪЯжЛиЪеЙцФЃЛЏОжУцЃЌЕЋЛиЪеЬхЯЕЩаЮДДюНЈЭъЩЦЁЃ

ЁЁЁЁ1.ЖЏСІЕчГиНЋДѓХњЭЫвл

ЁЁЁЁ2020ФъЮвЙњНЋВњЩњдМ25ЭђЖжЕФЭЫвляЎРызгЕчГиЃЛеыЖдЯжзДЃЌЙњМвМАЕиЗНИјгшЖЏСІЕчГиЛиЪеЯрЙиеўВпжЇГжЃЛЖЏСІЕчГиВњвЕГЪЯжЙцФЃЛЏаЇгІЃЌЮДРДЛиЪеКЭЬнДЮРћгУЪаГЁДѓгаПЩЮЊЁЃ

ЁЁЁЁ2.ЙњФкЯрЙиЦѓвЕГяБИЙцФЃЛиЪе

ЁЁЁЁЖЏСІЕчГиЛиЪежївЊЗжЮЊЬнДЮРћгУКЭВ№НтЛиЪеСНИібЛЗЙ§ГЬЃЛжаЙњЬњЫўЕШЦѓвЕВМОжЛљеОНЈЩшЃЌГЕЦѓбАЧѓБЇЭХКЯзїЃЛЖЏСІЕчГиЛиЪеРћгУОпБИОМУЛЗБЃЫЋжиаЇвцЁЃ

ЁЁЁЁЬєеНШ§ЃКЖЏСІЕчГиФмСПУмЖШгыАВШЋадГхЭЛ

ЁЁЁЁШ§дЊяЎЕчГиФПЧАШдШЛДІгкжїСїЃЌФмСПУмЖШВЛЖЯЩ§ИпЃЌЪЙЕУаТФмдДЦћГЕАВШЋадФмЪмЕНЙуЗКЙизЂЁЃОнЯЄЃЌЙњФкФГГЕЦѓвбОЙЅПЫЖЏСІЕчГиЕчаОММЪѕЃЌгІгУаТаЭЙшИКМЋВФСЯЃЌЪЙЗНаЮгВПЧЕчаОФмСПУмЖШДяЕНУПЙЋНя275ЭпЪБЁЃДюдиИУжжЕчГиЕФЕчЖЏГЕајКНРяГЬПЩЭЛЦЦ1000kmЁЃЖјдкВЛЖЯгКЯЪаГЁЃЌзЗЧѓИпФмСПУмЖШЕчГиЕФЙ§ГЬжаЃЌЛЙвЊЗРЛМгкЮДШЛЃЌБмУтЙ§ИпЕФФмСПУмЖШЕчГиВњЩњЦ№Л№ЁЂБЌеЈЯжЯѓЁЃ

ЁЁЁЁЬєеНЫФЃКЙВЯэГіааЁЂЭјдМГЕЪаГЁбЙСІБЖді

ЁЁЁЁЪмеўВпгАЯьЃЌЕиВЙЭЫГіКѓЃЌИїЕиЗНЮЊСЫЭЦЖЏаТФмдДЦћГЕЕФЗЂеЙЃЌЗжБ№еыЖдЭјдМГЕСьгђГіЬЈЯрЙиеўВпЃЌБШШчЙцЖЈаТдіЛђепЪЧИќЛЛЕФЭјдМГЕНЋ100%ЪЙгУЧхНрФмдДЁЃдкЙВЯэЦћГЕСьгђЃЌвдДПЕчЖЏЦћГЕЮЊР§ЃЌЪЙгУЕчСІЬцДњШМгЭЃЌЕчМлдЖдЖЕЭгкгЭМлЃЌЫљвдГЄЦкгУГЕГЩБОИќЕЭЁЃСэЭтЃЌДПЕчЖЏЦћГЕдкБЃбјЗНУцВЛгУИќЛЛЛњгЭЕШЃЌБЃбјЗбгУЕЭЁЃЭЌЪБЃЌЪЙгУаТФмдДГЕаЭЃЌПЩМѕЩйЮВЦјХХЗХЃЌгаРћгкНЕЕЭПеЦјЮлШОЃЌетЕуЗћКЯШЋЧђжИЖЈЕФНкФмМѕХХЃЌТЬЩЋЛЗБЃЕФЙцЛЎФПБъЁЃ

ЁЁЁЁЖјвпЧщРДЯЎКѓЃЌГіааСьгђЪмЕНжЦдМЁЃаТФмдДЭјдМГЕОгЊжїЬхЖрЮЊГЕСОзтСоЙЋЫОЃЌЫОЛњГіЯжЭЫГЕЧщПіКѓЃЌИУРрЦѓвЕОгЊбЙСІДѓЃЌГЕСОИќаТЁЂаТдіЙКТђФмСІНЕЕЭЁЃР§ШчЕЮЕЮЁБЕШЦНЬЈдЫгЊЗНЪмвпЧщгАЯьЃЌвЕЮёСПШёМѕЃЌЖржжвђЫигАЯьЦѓвЕЪевцЃЌвЕЮёРЉеХФмСІЯТНЕЃЌетСНИіСьгђвЕМЈЯТЛЌОљЖдаТФмдДЦћГЕВњвЕВњЩњжиДѓгАЯьЁЃ

ЁЁЁЁЖўЁЂгІЖдЬєеНЃЌВњвЕдкздЮвИяаТжагХЛЏНсЙЙ

ЁЁЁЁЫфШЛЕиВЙЭЫГіКЭвпЧщЖдаТФмдДЦћГЕЕФШЋВњвЕСДЖМВњЩњбЯжиГхЛїЃЌЕЋВЛЭЌСьгђЕФЦѓвЕЫљФмГаЪмбЙСІИїВЛЯрЭЌЃЌашвЊНсКЯздЩэЗЂеЙЧщПіжЦЖЈгІЖдЙцЛЎЁЃаавЕФкИїЯюОгЊФПБъашвЊИљОнвпЧщЗЂеЙЪЪЪБЕїећЃЌЪаГЁЁЂЙЉгІСДгыаТФмдДГЕЦѓЕФЙЕЭЈСЊТчашвЊНјвЛВНМгЧПЃЌЪЕЯжВњвЕСДОљКтгЏРћЁЃЭЌЪБКѓајОКељНЋМгЫйаТФмдДаавЕЯДХЦЃЌИїВњвЕСДжаЭЗВПЦѓвЕгХЪЦЛсгњЗЂЭЙЯдЃЌГЕЦѓвВдкЬНЫїЯпЩЯгЊЯњФЃЪНЃЌЮЊДяГЩФъЯњСПФПБъЖјВуВуНјВНЃЌдкздЮвИяаТжагХЛЏНсЙЙЃЌзюжеЪЕЯжзЊаЭЁЃ

ЃЈд№ШЮБрМЃКНЊжЧЮФЃЉ